\ 列車を舞台にした洋画が見れる /

列車はただの移動手段ではなく、密室性と社会の縮図を併せ持つ独特の舞台です。

外界から切り離された車内で、人々の思惑や恐怖が交錯することで、他のシチュエーションでは味わえない緊張感や謎が生まれます。

本記事では、サスペンス好きの方におすすめしたい“列車を舞台にした洋画”を10本厳選。

観終わった後にもう一度語り合いたくなる、そんな映画体験をぜひ探してみてください。

1. 『バルカン超特急』(1938/英)

アルフレッド・ヒッチコック監督による傑作サスペンスで、原作はエセル・リナ・ホワイトの小説『The Wheel Spins』。

舞台はヨーロッパの架空の国。豪雪で足止めされた乗客たちが列車に乗り込む中、若い女性アイリスが出会った老家庭教師ミス・フロイが忽然と姿を消します。

しかし周囲の乗客も医師も「そんな人物は最初から存在しなかった」と主張し、孤立した彼女は真実を証明しようと奮闘。

やがて旅行者ギルバートとともに“消えた淑女”を追ううち、国家的陰謀が隠されていたことが明らかになります。

2. 『その女を殺せ』(1952/米)

原題は The Narrow Margin。

リチャード・フライシャー監督によるRKO製作のモノクロ・ノワールで、わずか71分というタイトな尺ながら、列車内を舞台にしたスリルが凝縮されています。

物語は、LAへ向かう特急で証人の女性を護送する刑事ブラウンが、殺し屋や謎めいた乗客と対峙するというもの。

閉ざされた車内で「誰を信じ、誰を疑うか」が常に揺さぶられるため、観客自身も心理戦に巻き込まれる感覚が味わえます。

“低予算B級”と称されつつ、軽快なテンポと巧みな演出で後年リメイク(1976年『カナディアン・エクスプレス』)も生まれた隠れた名作。列車サスペンス史を語る上で欠かせない一本です。

3. 『大列車作戦』(1964/米=仏)

原題 The Train。ジョン・フランケンハイマー監督、バート・ランカスター主演による戦争サスペンス。

実在の美術館員ローズ・ヴァランの記録を基に、1944年フランスで起きた「ナチスによる美術品略奪」を題材にしています。

物語は、パリの名画を列車でドイツ本国へ持ち出そうとする将校ヴァルトハイムと、それを阻止しようとする鉄道員ラビッシュの攻防を描きます。

本作の大きな魅力は、本物の機関車・線路を用いた実写アクション。

脱線や爆破もCGではなく実際に撮影されており、鉄の重みと緊迫感が観客に迫ります。

また「芸術は人命に優先するのか」という問いは、単なる戦争映画を超えて哲学的なテーマを突きつけます。

“たかが絵のために命を懸けるのか”という問いが、今もなお重く響く骨太な一本です。

4. 『ある戦慄(The Incident)』(1967/米)

原題 The Incident。ラリー・ピアース監督によるニューヨーク地下鉄サスペンス。

舞台は深夜2時を過ぎた無人同然の車内。

乗り込んできた2人の若いチンピラが、家族連れ・老夫婦・教師夫妻・アル中・黒人夫婦など、さまざまな背景を持つ乗客を次々に恫喝していきます。

誰もが内心で憤りを感じつつも、他人事として沈黙。やがて暴力はエスカレートし、幼い子供にまで危険が迫ったとき、ようやく1人の兵士が立ち上がります。

本作の特徴は、“観客に共犯意識を突きつける”構成にあります。

閉じられた車内は社会の縮図であり、「なぜ誰も止めないのか?」という問いがそのままスクリーン越しの観客に返ってきます。

アクションや派手な演出ではなく、観る者の心を居心地悪くさせることで強烈な印象を残す異色作です。

5. 『サブウェイ・パニック』(1974/米)

原題 The Taking of Pelham One Two Three。

ジョセフ・サージェント監督によるニューヨーク地下鉄ハイジャック・サスペンス。

ペラム駅12時3分発の123号車両が4人組に占拠され、乗客17人が人質に取られるところから始まります。

首謀者ブルー(ロバート・ショウ)が管制センターに突き付けた要求は「1時間以内に100万ドル、さもなくば1分ごとに人質を射殺」。

警部補ガーバー(ウォルター・マッソー)は交渉に奔走するが、刻一刻とタイムリミットが迫る中、地下鉄網全体が人質事件に翻弄されていく。

本作の醍醐味は、地下鉄という“逃げ場のない迷宮”を舞台にしたリアルタイム進行の緊迫感。

車内・管制室・市庁舎が交錯する構成は、のちのクライム・サスペンスに大きな影響を与えました。

また、犯人たちが「ブルー」「グリーン」「グレイ」「ブラウン」と色名で呼び合う演出は、後のタランティーノ『レザボア・ドッグス』をはじめとする犯罪映画の原型とも言われています。

6. 『北国の帝王』(1973/米)

原題 Emperor of the North。ロバート・アルドリッチ監督によるハードボイルドな人間ドラマで、舞台は1933年の大恐慌下のアメリカ。

職を失った人々は貨物列車に忍び込み各地を放浪していたが、その中でも“絶対に乗ってはいけない”と恐れられる列車があった。

19号列車を仕切る鬼車掌シャック(アーネスト・ボーグナイン)は、不法乗車のホーボーを容赦なく殴り殺し、事故として処理していたのだ。

そんな中、伝説的ホーボーの“エース・ナンバーワン”(リー・マーヴィン)が挑戦を決意。

さらに若きホーボー・シガレット(キース・キャラダイン)が絡み、死闘の列車サバイバルが展開されていく。

本作はアクション映画でありながら、単なる暴力の応酬ではなく、自由を求める者と権威を体現する者の対決として描かれています。

列車は「生き延びるための舞台」であると同時に、「自由を奪う社会の象徴」として機能しているのです。

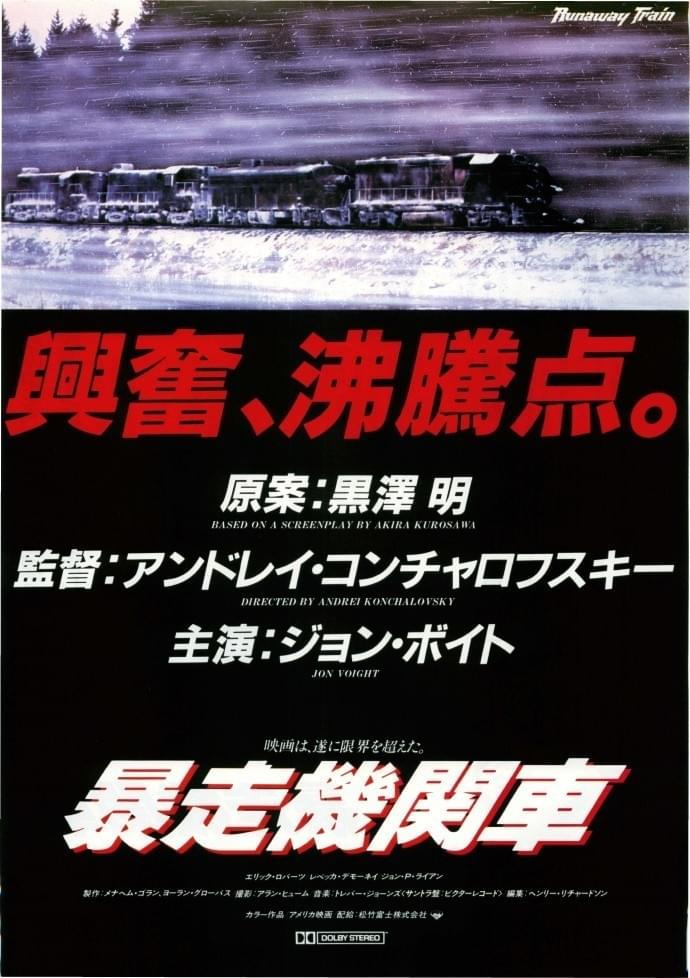

7. 『暴走機関車』(1985/米)

原題 Runaway Train。アンドレイ・コンチャロフスキー監督による極限サスペンスで、もともとは黒澤明が60年代に構想した企画を下敷きにしています。

舞台はアラスカの極寒。刑務所から脱獄した凶悪犯マニー(ジョン・ヴォイト)と若い囚人バック(エリック・ロバーツ)が逃げ込んだ貨物列車は、心臓発作で倒れた機関士を失い、制御不能のまま暴走を始めます。

そこに居合わせた女性乗務員サラ(レベッカ・デモーネイ)も加わり、3人は脱線の危機に直面。

鉄道管制室は市民を守るために脱線処理を決断、さらに執念深い刑務所長ランキンもヘリで追撃に向かい、逃亡と死のカウントダウンが進んでいきます。

この作品は単なる列車アクションにとどまらず、人間の自由と宿命を問う寓話的サスペンスとして高く評価されています。

列車は止まることなく走り続ける“運命の象徴”であり、そこに閉じ込められた囚人と乗務員の心理的葛藤が描かれます。

8. 『トランシベリアン(邦題:暴走特急 シベリアン・エクスプレス)』(2008/米・独・英・西)

邦題は『暴走特急 シベリアン・エクスプレス』。タイトルだけ見るとアクション映画を連想しますが、実際は心理描写を重視したサスペンス作品です。

監督はブラッド・アンダーソン、出演はエミリー・モーティマー、ウディ・ハレルソン、エドゥアルド・ノリエガ、ケイト・マーラ、そしてロシア人捜査官を演じるベン・キングズレーと豪華な布陣。

物語は、北京からウラジオストク、そしてモスクワへと7日間を走破するシベリア鉄道の旅を舞台に展開します。

善良そうなアメリカ人夫婦(モーティマーとハレルソン)は偶然出会ったカップル(ノリエガ&マーラ)と行動を共にしますが、その裏には麻薬取引の影が。

やがて妻ジェシー(モーティマー)は思いがけず犯罪に巻き込まれ、自らも一線を越えてしまう。

さらにベン・キングズレー演じるロシアの麻薬捜査官が現れ、物語は一層張り詰めた緊張感を帯びていきます。

9. 『ミッション:8ミニッツ(Source Code)』(2011/米)

原題は『Source Code』。

『月に囚われた男』で注目を集めたダンカン・ジョーンズ監督によるSFサスペンスで、主演はジェイク・ギレンホール。列車爆破テロとタイムループを掛け合わせた設定で、緊迫感と哲学的テーマを兼ね備えた作品です。

物語は、シカゴ行き通勤列車の中で目覚めたスティーブンス大尉が、見知らぬ他人の顔と身分証を持っていることに気づく場面から始まります。

やがて列車は爆発し、彼自身も死亡。次の瞬間、軍のプログラム「ソース・コード」の実験装置の中で目覚め、任務の全貌を知ることになります。

それは「犠牲者の脳に残る記憶の8分間」に意識を同期させ、犯人を突き止めること。

現実の未来を変えることはできないと説明されるものの、スティーブンスは繰り返し体験する8分間で少しずつ事件の真相に迫っていきます。

やがて彼は、自分がすでにアフガニスタンで重傷を負い、肉体の大部分を失って生命維持装置で生かされていることを知ります。

軍に利用される存在としての苦悩のなか、彼は「せめて列車の人々を救いたい」と最後の8分間を懇願。

そこで犯人を阻止し、恋人となったクリスティーナと未来を歩み出す──そして、並行世界としての“新たな現実”が成立することが示唆されます。

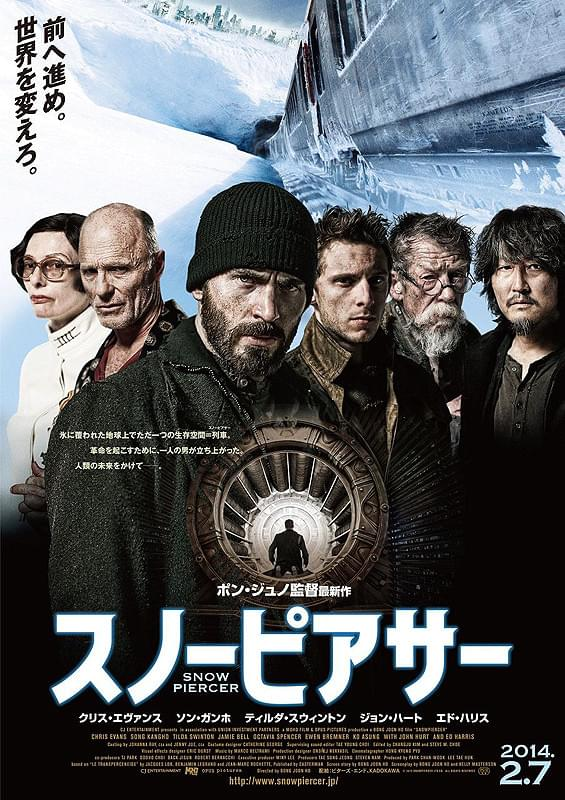

10. 『スノーピアサー』(2013/韓・仏・米)

原作はフランスのグラフィックノベル『Le Transperceneige』。監督はポン・ジュノで、彼の初の英語作品にあたります。

クリス・エヴァンス、ソン・ガンホ、ティルダ・スウィントン、エド・ハリスなど国際的なキャストが集結し、SFアクションとしてのスリルと社会風刺を兼ね備えた作品です。

舞台は2031年。地球温暖化を止めるために散布された化学薬品が裏目に出て、地表は氷雪に覆われ、生物はほとんど絶滅。

人類は「永久機関」で走り続ける列車スノーピアサーの内部で暮らしています。

しかし車両内には徹底した階級社会が敷かれ、前方の富裕層が贅沢に暮らす一方、最後尾の貧困層は餓死寸前の生活を強いられる。

そんな中、若者カーティス(クリス・エヴァンス)が反乱を決意し、仲間と共に先頭車両を目指して進軍していきます。

しかし、彼らの闘争はやがて「人口調整」という支配者ウィルフォードの思惑通りであったことが明かされます。列車を守るか、外の世界へ飛び出すか──最後に残された選択が物語を大きく転換させます。

まとめ

鉄道を舞台にした洋画は、サスペンスから戦争ドラマ、社会風刺まで多彩な表情を見せてきました。

列車という閉ざされた空間は、人間の心理や権力構造を浮き彫りにし、観客に強烈な緊張感を与えます。

時代や国を超えて描かれてきた作品群は、ただの移動手段としてではなく「人間社会の縮図」としての鉄道を映し出してきました。

スクリーンの中を走り抜ける列車は、今なお観る者に鮮烈な問いを投げかけています。

気になった作品から、ぜひ“自分の仮説”を持って観てみてください。

\ 列車が舞台のサスペンス洋画が見放題 /

コメント